Il mestiere del critico

LA SCELTA DEL MITO

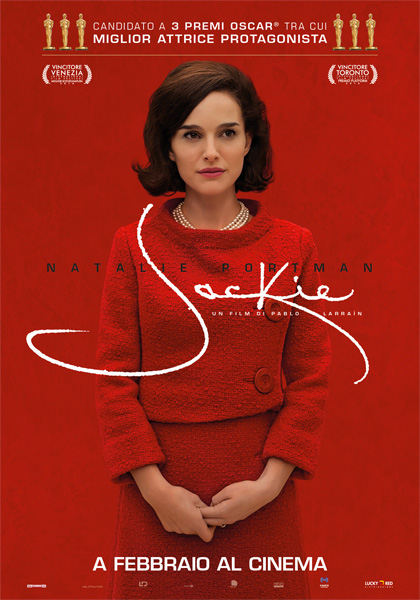

“Jackie”, un film di Pablo Lorrain

°°°°

Certo, riesce arduo, in tempi in cui l’inurbano riccastro Donald Trump si è appollaiato nell’ambito seggio di Presidente degli Stati Uniti d’America, venire a parlare di John Fitzgerald Kennedy, del suo mito e in ispecie della sua immagine storica, oltreché della sua fisionomia tutta privata per il tramite della solidale moglie Jacqueline Lee Bouvier (Jackie) evocata con originale estro dal cineasta cileno Pablo Lorrain (già accreditato di due prove significative come Il club e Neruda).

Jackie si intitola a giusta ragione il film in questione, poiché per prevaricante parte la figura della First Lady campeggia nel racconto come il deus ex machina di un dramma tutto in divenire, sebbene rappresentato ora attraverso inserti televisivi delle luttuose giornate del 1963 tra l’assassinio e le esequie di Kennedy rispettivamente a Dallas e a Washington (oltre a Hyannis Port) in cui, appunto, la resoluta Jackie rivendica dignità e verità per il marito morto. E soprattutto impone rigoroso, dovuto rispetto per sé e per i propri figlioletti, ormai tenuti in conto dal cinico entourage del potere politico di ingombranti intrusi (spalleggiati esclusivamente dall’energico Robert Kennedy).

L’alternarsi delle domande e delle risposte dell’ampia intervista concessa da Jackie al reporter Theodore White (Un epilogo per il Presidente Kennedy, su Life del 6 dicembre 1963), è il filo rosso – continuamente interrotto e debitamente epurato dalla stessa First Lady – che prima registra con variabile emotività, poi con sempre più serrata passione solidale l’incalzarsi di una situazione che da luttuosa, tragica quale è si trasforma per gradi in un angoscioso psicodramma volto a scardinare il velo di ipocriti maneggi per screditare, da subito, l’alone mitico che attornia la memoria di John Fitzgerald Kennedy e il suo mandato presidenziale.

È qui, in questo strenuo tentativo di Jackie di salvaguardare, di esaltare ancor più la probità, il prodigo impegno democratico del marito, che la tenace First Lady ingaggia costantemente in primo piano, la lotta per ripristinare costasse quel che costasse i generosi slanci ideali di J. F. K. e in particolare quella nobiltà d’animo, quella dignità civile – a ragione o a torto – attribuite alla presidenza del già esaltato esponente di una politica più pulita, più rispettosa dei valori tradizionali.

È proprio nell’emergere parossistico dei sentimenti contrastanti – espressi con acuta sensibilità espressiva da Natalie Portman (Jackie), un vero prodigio interpretativo – che l’intensità del racconto prende grande consistenza drammatica. Fino al punto che ciò che, all’inizio, affiora come una esitante perorazione, nel prosieguo della evocazione l’appello si precisa in una sdegnata protesta contro chi di John Fitzgerald Kennedy aveva soltanto opportunisticamente assecondato le idee.

Tenuto sempre sui toni sobri di un apologetico scorcio biografico (ma più giostrato su accenti psicologici che epici), Jackie risulta, a conti fatti, un film dal robusto impianto drammaturgico ove l’immagine trascinante dell’eroina eponima si staglia, dall’inizio alla fine della tormentosa confessione (impagabile la spregiudicata chiacchierata con il vissuto sacerdote impersonato dal bravissimo John Hurt) di Jackie ormai persa nel risorgente mito di Camelot, il celebre musical quasi una favolistica decalcomania della eternamente rimpianta Presidenza Kennedy, sia come alata leggenda che come irresistibile realtà. Oggi, infatti, è la proterva intolleranza e la sostanziale volgarità di un Trump qualsiasi che detta legge in America. Purtroppo.