Franco LA MAGNA- La memoria. Pasolini, ‘corsaro’ del neo.umanesimo (40 anni dalla morte)

La memoria

PASOLINI, ‘CORSARO’ DEL NEO UMANESIMO

A 40 anni dalla morte (2 novembre 1975)

****

Da molti anni ormai la morte violenta di Pier Paolo Pasolini, è diventata oggetto di bailamme e grancassa mediatica, non solo per sfruculiare sadicamente ancora su uno dei tanti segreti di Stato – che tale probabilmente continuerà a restare – ma altresì per rilanciare quell’ignobile vituperio ideologico che da anni prova ad innescare la presunta contesa sull’appartenenza politica dello scrittore, poeta, drammaturgo e regista, da parte di coloro che furono in prima fila in quella “strategia del linciaggio” iniziata quand’egli ancora in vita e intellettuale solitario, aveva già dato alle stampe la sua “poetica” dell’annientamento della diversità del sottoproletariato a favore di una omologazione voluta dal potere, mentre contestualmente elaborava la disperata coscienza della inconsistenza sociale del letterato-umanista, da cui appunto partire per costruire diverse forme di comunicazione.

E’ noto, infatti, come ormai il citazionismo pasoliniano sia divenuto quasi uno sport nazionale che dagli “Scritti corsari” e “luterani”, apparsi come è noto sul Corriere della Sera allora diretto da Piero Ottone, giunge fino alla scandalosa poesia “Il PCI e i giovani” ed altri scritti ormai appannaggio di quella stessa stampa e parte politica che coniò perfino l’aggettivo “pasolinoide” per coacervare significati quali “un cantore del sordido”, un “pornografo”, un “vate delle “marrane”, un “apologeta dei magnaccia e delle peripatetiche”.

Al di fuori di ogni retorica noi di “Inscena” ne ricordiamo qui il percorso cinematografico come una delle tante componenti di un intellettuale “contro”, la cui voce spenta 40 fa all’Idroscalo di Ostia continua ad echeggiare in un paese che sembra sempre più smarrito e annichilito, nonostante trionfalistici proclami propalati dalla vuota logorrea di leaders politici spocchiosamente straripanti nei media.

****

L’Opera cinematografica

Quando esordisce nel 1961, come regista cinematografico, Pier Paolo Pasolini ha già pubblicato alcuni dei suoi più noti romanzi ed ha già acquisito una certa notorietà come poeta. Nato a Bologna nel 1922, fin dai primi anni di vita percorre in lungo e in largo la penisola a seguito del padre ufficiale e della madre, una maestra friulana. L’iscrizione al PCI nel dopoguerra si conclude con i fulmini dell’anatema che lo colpiscono perché omosessuale. Espulso dal partito perde anche il lavoro d’insegnante a Casarza e si trasferisce a Roma, dove continua la sua attività di scrittore ed inizia a scrivere prima sceneggiature di scarso impegno e quindi a collaborare con registi del calibro di Bolognini, Lizzani e Vancini.

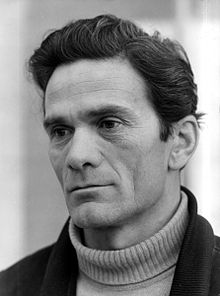

Pasolini durante le riprese di “Accattone”

Pasolini durante le riprese di “Accattone”

Abbandonato il romanzo (ma non la poesia) nel 1961, privo di particolari conoscenze tecniche (ma dirà lui stesso “cambiando lingua”, utilizzando cioè “un sistema di segni che rappresenta la realtà non attraverso i simboli – le parole – ma attraverso la realtà stessa” ) gira il suo primo film, “Accattone”, ispirato ai personaggi di “Ragazzi di vita” e dei suoi primi romanzi, annunciando la disperata e poetica visione d’una umanità reitta e violenta, percorsa da magnaccia e prostitute senza riscatto e redenzione, ma esprimendo nel contempo il suo amore per i “semplici” (categoria gramsciana) contrapposti alla “cultura piccolo-broghese portatrice di corruzione”. Il film lancia come attore “feticcio” Franco Citti e iscrive subito il suo nome tra gli esponenti di punta d’una sorta di “nouvelle vague”, di rinascita del cinema italiano, quasi una seconda ondata neorealista nella quale s’intruppano i migliori nomi della regia cinematografica nazionale.

L’anno successivo torna nelle stesse squallide borgate romane per narrare il doloroso e fallimentare tentativo di una prostituta di “salvare” il figlio da un destino cruento, girando “Mamma Roma” (1962) protagonista una dolente Anna Magnani e in cui “ricrea” (rivisitando ancora come in “Accattone” la sua cultura figurativa e le lezioni di Roberto Longhi) il “Cristo morto” del Mantegna poco prima della tragico finale. Subito dopo firma l’episodio “La ricotta” (1963), dal film “Ro.Go.Pa.G. Laviamoci il cervello” (acronimo di Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti) storia d’un affamato generico che ingozzatosi di ricotta, muore realmente sulla croce come Cristo. Un insofferente e loquace Orson Welles appare nei panni del regista alter ego. Famose e straordinarie le scene a colori del “tableau vivant”, rappresentazione della “Deposizione” ispirata a Rosso Fiorentino e Pontormo, ancora un omaggio alla pittura presente in tutta la sua opera cinematografica. Nello stesso anno sperimenta il montaggio di repertorio con “La rabbia” (1963), film-flop firmato con Giovanni Guareschi che lavora sulla seconda parte quella di “destra”, mentre la prima rappresenta l’interpretazione ideologica “di sinistra”. “Sopralluoghi in Palestina” (sempre del 1963) sono appunti visivi per progetti irrealizzati.

Rinunciando ad ogni retorica iconografia classica, lui laico dedica “alla cara, lieta, familiare, memoria di papa Giovanni XXIII”, nel 1964 “Il vangelo secondo Matteo”, pervaso ancora una volta da chiari riferimenti alla pittura quattrocentesca. In scena una figura di Cristo dalla dirompente carica quasi libertaria contro il potere costituito; uno scandaloso Cristo con cui il poeta-scrittore-regista s’identifica e nel quale appare una nutrita pattuglia di scrittori amici e la stessa madre di Pasolini nei panni di Maria anziana. Negli angoscianti deserti lavici dell’Etna ambienta le scene della tentazione. Premiato a Venezia, disprezzato dalla destra. Con “Comizi d’amore” (1965) passa all’inchiesta e raccoglie una prima radiografia d’una Italia inedita in rapida trasformazione, prima conferma di quella teoria dello “sviluppo senza progresso” e della “omologazione culturale” che costituisce una delle riflessioni più inquietanti sull’inizio dell’era consumistica e sulla “mutazione” antropologica dell’Italia in fase di passaggio dal paleocapitalismo al neocapitalismo. “Uccellacci e uccellini” (1966) “fiaba illuministica”, apologo, sull’ormai irreversibile crisi della sinistra (i funerali di Togliatti ne rappresentano appunto la “fine”), film dallo stesso Pasolini definito come “racconto in prosa con punte poetiche, cosa che è tipica delle favole” è già una profetica incursione nel mondo dei nostri anni e sfrutta un inedito, stralunato, Totò (premiato a Cannes) e un’altra delle sue scoperte sottoproletarie Ninetto Davoli, alla fine assassini del noioso e petulante corvo parlante con cui s’accompagnano, simbolo di certa intellettualità marxista (e di se stesso) che narra loro la storia di due fraticelli francescani predicatori di pace.

Abbandonata ogni speranza nella palingenesi e nella rivoluzione, alla ricerca di “verità parziali”, dà vita al lirismo surreale dell’episodio “La terra vista dalla luna” del film “Le streghe” (1967), diviso in cinque capitoli tutti interpretati da Silvana Mangano e inizia con “Edipo re” (1967) una specie di percorso atemporale (con un prologo negli anni venti e una conclusione nella Bologna degli anni ’60), tragedia metastorica e universale eppure chiaramente autobiografica, in cui ricostruisce in Marocco una favolosa Grecia e affida al genio inventivo di Danilo Donati l’elaborazione di sbalorditivi costumi d’epoca. Ritaglia per se stesso la parte del gran sacerdote e chiama nel cast Franco Citti, Silvana Mangano, Alida Valli, Carmelo Bene, Ninetto Davoli e Francesco Leonetti. Con “Teorema” (1968, che apre con il deserto lavico dell’Etna accompagnato da una citazione del libro dell’Esodo) radicalizza l’avversione verso una borghesia alla quale non resta che autodistruggersi (la sequenza in cui Massimo Girotti corre nudo sulla nera sabbia vulcanica) e accentua il proprio rifiuto d’un presente inaccettabile e irrazionale, attribuendo all’eros una forza dirompente e salvifica, mentre nel successivo, estremo e provocatorio, “Porcile” (1969) – come a suggello di tutta un’opera attraversata da insanabili ossimori – sarà l’establischment a divorare i propri figli ribelli; l’Etna e il Castello di Aci tornano nella prima parte, finché il cannibale che ha ucciso il padre non viene condannato ad essere sbranato da bestie feroci. Il successivo “Medea” (1970), affidato ad un personaggio carismatico e affascinante come Maria Callas, “racconto filosofico e intrigo d’amore” (parole di Pasolini), sancisce ormai la definitiva scomparsa della civiltà agricola e la perdita d’ogni sacralità, una deriva dalla quale è impossibile salvarsi.

Sempre più attratto dai paesi del Terzo Mondo e da quelli ancora non corrotti dalla cultura borghese e dal neocapitalismo, alla fine degli anni ’60 gira “Appunti di viaggio per un film in India” (1968) e altri “Appunti per un’Orestiade africana”, entrambi mai girati. Ormai non resta che la fuga verso un passato incontaminato, in quella “amata” barbarie, tempo in cui era ancora possibile vivere in accordo con la natura e i sensi. Nasce così la cosiddetta “trilogia della vita” sapientemente ricavata da grandi classici del passato: “Il Decameron” (1971) da Boccaccio, “I racconti di Canterbury” (1972) da Chaucer, capolavoro della letteratura medievale e “Il fiore delle mille e una notte” (1973) iniziati da Antoine Galland, viaggiatore e orientalista francese, nati da una tradizione orale e scritti tra il X e il XVII secolo.

“Nei tre film, che sono un omaggio al trionfo della natura e delle sue leggi, un inno di beatificazione e glorificazione della carne, un itinerario di ascesi e di liberazione dai condizionamenti religiosi attraverso il sesso – scrive Brunetta in “Cento anni di cinema italiano” – i personaggi si spingono al di fuori della loro dimensione di inferno terreno per raggiungere gli spazi edenici della beatitudine sessuale delle Mille e una notte”. Un inno alla vita, ma dove tuttavia non è possibile ignorare la presenza della morte non meno incombente e sinistra, con tutti i suoi presagi linguisticamente disseminati nel corso della rappresentazione e infine con la sua diretta “mostrazione”: nel “Decameron” con il racconto di Lisetta (che sotterra la testa dell’amante ucciso dai fratelli); o nel “Racconto dell’indulginziere” nel secondo film della trilogia “I Racconti di Canterbury” (Orso d’Oro a Berlino) dove tre giovani si uccidono tra di loro per non spartire un piccolo tesoro. Sull’Etna l’ultima memorabile sequenza dei “Racconti di Canterbury” quella dell’Inferno, percorsa da orribili mostri, diavoli e monaci dannati.

Quando Pasolini tornerà nel presente la farà per intonare un vero e proprio inno alla morte girando lo spaventoso “Salò o Le 120 giornate di Sodoma” (1975), ispirato a De Sade, che uscirà dopo la morte violenta del regista, una discesa agli inferi che avrebbe dovuto iniziare una “Trilogia della morte” in contrapposizione alla precedente. Una specie di sigillo testamentario della “maledizione” pasoliniana. Nell’ultima intervista rilasciata Pasolini aveva dichiarato: “Io sto per scendere all’inferno, ma presto l’inferno salirà da voi”.