Il Pinocchio nell’interpretazione di Giorgio Manganelli

@ Amedeo Ansaldi, 10 febbraio 2023

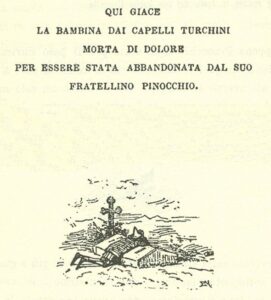

Illustrazione di Attilio Mussino (C. Collodi, Le avventure di Pinocchio, Firenze, 1911).

Giunti gruppo editoriale, Firenze

Nella copiosa produzione letteraria di Carlo Collodi, pseudonimo del fiorentino Carlo Lorenzini (1826-1890), Pinocchio rappresenta un isolato quanto inatteso capolavoro. Come rilevato da Piero Bargellini, prima di questo ‘romanzo per ragazzi’ l’autore, “impiegato e giornalista a tempo pieno”, aveva composto alcune “scialbe commedie”, “un dramma spento”, “due romanzi scipiti” per poi dedicarsi con più felice estro pedagogico alla letteratura infantile (Minuzzolo e il ciclo di Giannettino, piacevoli ma niente più). Il celebre burattino di legno gli sfuggì di mano, con spontaneità solo apparentemente sorgiva, durante la stesura di un racconto a puntate pubblicato poi per la prima volta sul Giornale per i bambini di Ferdinando Martini, al quale, forse “per soddisfare anche debiti di gioco, si mise al lavoro, quasi svogliatamente, senza soverchio impegno, trascinandone la composizione dal luglio 1881 al gennaio 1883 e imbroccando inavvertitamente un motivo universale” che doveva, “per la felicità dell’invenzione e l’immensa varietà della materia pur nella breve mole”, elevare ufficialmente il romanzo al rango di capolavoro mondiale della letteratura infantile – ammessa e non concessa la legittimità di questa classificazione.

Pur essendo presente nel Pinocchio il suggestivo, tipico colore locale, lo stesso “bozzettismo toscano appare qui superato in virtù d’una fantasia vivacissima che talvolta sconfina nel surreale” e assurge comunque a significati universali. “Il colore resta semplicemente colore e conferisce anzi peso di realtà alla topografia dell’opera”: il Paese di Acchiappa-Citrulli, l’Isola delle Api Industriose, il Paese dei Balocchi – una “topografia squisitamente morale.” (Giovanni Gigliozzi)

Giorgio Manganelli

Non sono mancati nei decenni successivi le più varie interpretazioni, infinite riletture a carattere simbolistico e accostamenti più o meno calzanti (per es. quello col Peter Pan di James Matthew Barrie). Per unanime giudizio, inarrivabile resta, fra tutti, il ‘libro parallelo’ di Giorgio Manganelli (1922-1990).

Nella sua puntuale lettura capitolo per capitolo – meglio ancora: pagina per pagina – Manganelli fa del suo brillantissimo saggio un libro pienamente autonomo; nel districare il gomitolo delle avventure di Pinocchio, genera una proliferazione di significati, anche contradditori fra loro, ma ognuno dei quali, a suo modo, autentico: verga uno scartafaccio che è pure, per ammissione dell’autore, un vagabondare labirintico e ozioso, e che tuttavia, sotto il suo alto magistero stilistico, si pone alla ricerca del vero ‘significato’ di quelle pagine dalla ‘morale’ solo apparentemente inequivocabile, nelle profondità delle quali risuona invece il “rintocco di anfratti anonimi”. Manganelli non parla delle parole che si leggono nel romanzo, ma di quelle che vi si nascondono; fa del Pinocchio una cosa, se non nuova, almeno sua: è quanto meno difficile supporre che Collodi avesse presenti tutte le implicazioni da lui tanto acutamente suggerite, e del resto questo non rientrava fra i suoi compiti: se il Lorenzini ne avesse avuto davvero piena, consapevole percezione, probabilmente non avrebbe potuto nemmeno scrivere il romanzo – esse avrebbero costituito un fardello troppo pesante.

Pinocchio è un libro tanto complesso e sfaccettato che, al pari di poche altre opere altamente emblematiche della letteratura universale, tollera anche interpretazioni divergenti fra loro.

Sul piano narrativo più immediato, Pinocchio, ligneo congegno sul quale grava tanta mole d’accidenti dolorosi, coltiva, lungo tutto l’arco della sua travagliata vicenda, progetti di irreale onestà che alterna a triviali cadute. Come molti bugiardi incorreggibili, crede troppo facilmente alle menzogne altrui; analfabeta (per scelta), tanto più facilmente cede alle seduzioni del mondo retorico (crederà al mistificante Campo dei miracoli, cederà agli ingenui allettamenti di Lucignolo sul Paese dei Balocchi, ecc.) La sua curiosità, la sua inclinazione all’avventura lo esporranno a tutti i rischi possibili; conoscerà la minaccia della morte per fame, per fuoco, per annegamento, perfino il nodo scorsoio; rischierà di finire, con i pesci catturati dalla rete, fritto in padella, inferno ittico, luogo di finale tortura per le marine anime disperate; subirà (analogamente al protagonista dell’Asino d’oro di Apuleio) un’umiliante trasformazione in ciuco; fungerà da cane da caccia; sarà percosso dai marosi, dalla pioggia, dalla grandine, farà naufragio su un’isola, abiterà nel ventre di un pesce-cane. E lungo le strade irte d’insidie che percorre, sordo ai saggi ammonimenti e alle esperienze del passato, si imbatterà fatalmente in personaggi spietati, che attendono al varco gli sprovveduti suoi pari e ben conoscono i luoghi dove si trascinano a morire le loro prede. Nel corso della ferina, varia vicenda, la morte sarà più volte addosso a Pinocchio, e sempre morte feroce, brutta.

L’intento pedagogico è palese. Tuttavia, insinua Manganelli, la vera ‘morale’ della favola è stratificata in diversi gradi di lettura via via più profondi.

Fin dai capitoli d’esordio che narrano la sua nascita temeraria e i suoi primi arditi passi nel mondo nel cuore dell’inverno, Pinocchio, strana creatura antropomorfa di umilissime origini (è un semplice pezzo da catasta) appare destinato a un’esistenza precaria, girovaga, diseredata, e si intuisce che, causa le sue reiterate promesse mancate e moniti disattesi, vivrà accerchiato dalla sventura, pur assistito da tremuli e ambigui affetti, primo fra tutti quelli del ‘babbo’ Geppetto, dall’incrollabile generosità.

Dopo l’inopinata incarcerazione di quest’ultimo, Pinocchio subirà l’inesorabile reprimenda del Grillo-parlante, tedioso e insopportabile pedagogo, il quale considera i propri interlocutori nient’altro che esseri piccoli da educare, da far agire come se fossero vecchi, saggi, stremati, sedentari, morituri, e che vorrebbe avviarlo a un programma di vita che bandisca l’imprevedibile e imponga un forte richiamo alle ferree regole del vincolo sociale. Il grillo, beninteso, ha ragione; i suoi consigli sono giusti e accorti, almeno nell’angusta dimensione che gli è propria, ma irrefrenabili stimoli vitali (non meno che le ragioni dell’arte e l’interesse della narrazione) esigono che Pinocchio non si conformi alla saggezza dei suoi ammonimenti. Il Grillo-parlante, come altri suoi scialbi, anodini emissari (il merlo bianco, il pappagallo, ecc.) dispensano consigli spiccioli e stringenti, di una vaga slealtà. Sanno appunto di avere ragione, e non esitano ad infierire. “Non c’è disgrazia, spavento, mortificazione, predicozzo, ludibrio della sorte e dolore vero che sia risparmiato” a Pinocchio (Antonio Baldini). Come suggerisce anche Giovanni Gigliozzi, Collodi, forse con procedimento pedagogico inconscio – tanto più felice per questo – mette al bando la vecchia, vuota precettistica e ogni morale calata dall’alto, consegnando il protagonista del libro a un libero percorso iniziatico: il burattino intuisce che attraverso l’errore può imparare cose che il grillo, col suo metodo tradizionale –preconfezionato e stereotipo – non potrà mai insegnargli. L’ineffabile spietatezza della morale corrente è, d’altra parte, denunciata dalle parole ineffabili e disumane della lucciola, che così rimprovera Pinocchio che, prossimo alla morte per inedia, voleva cogliere lungo il cammino due grappoli d’uva ed era invece incappato in una dolorosa tagliola: La fame non è una buona ragione per appropriarsi la roba che non è nostra.

Non si può d’altra parte negare che con i suoi sogni di ricchezza inaudita Pinocchio nutra l’ambizione di far parte di un’élite vessatoria: come tutti i bambini (e anche qualche adulto) coltiva il sogno di coprirsi di gloria calpestando la dignità dei miserabili; di levarsi una volta per tutte la soddisfazione della tracotanza.

Pinocchio è al tempo stesso furbo e ingenuo, crudele e imperito; è temerario ma non coraggioso; fa di continuo proponimento di cambiar vita e di diventare un ragazzo ammodo e ubbidiente (come lo vorrebbe il grillo!), ma disgraziatamente nella vita dei burattini c’è sempre un ‘ma’ che sciupa ogni cosa: “l’impertinenza e la capestreria sempre risorgono” in lui.

Però c’è, come che sia, in Pinocchio, un’assenza di volgarità dalla quale non sono invece esenti nemmeno alcuni personaggi ‘positivi’. Il burattino soffre per le sue cadute; non manca di slanci generosi, offrendosi anche come vittima sacrificale al posto di altri sventurati; gira il mondo, per amore e riconoscenza, alla disperata ricerca di Geppetto che gli diede la vita; è capace anche di silenzi nobili, che sa non verranno premiati (per es. sui patti nefandi che intercorrevano tra il defunto cane Melampo e le faine ladre di galline).

Lo circonda, del resto, un mondo che non è migliore di lui. Manganelli rileva come, nella dimensione in cui vive, Pinocchio finisca spesso punito, o rischi di esserlo, piuttosto per quello che non ha fatto: incappa nelle reti della giustizia solo quando è innocente e vittima. Ben altrimenti umano si mostrerà Mangiafuoco, orco schizoide però in fondo uomo generoso, attore consumato, sorta di burbero capufficio del Gran Teatro, protagonista di una grottesca parentesi: egli emette ordini agghiaccianti, che provocano suppliche disperate, le quali a loro volta gli consentono di concedere la grazia senza per questo cessare di essere tirannico. Presso la sua corte tutto si svolge in termini squisitamente teatrali, e alle regole non scritte di questo Gran Teatro si adatta Pinocchio, pronto a immolarsi, con nobiltà forse calcolata, al posto di Arlecchino: certo, tutte cose da teatro, recitate, ma astute. La rappresentazione della malvagità non avrebbe, in questo caso, altro scopo che di esorcizzarla e prevenirla.

Tutti i personaggi del romanzo sono resi psicologicamente con pochi tratti incisivi. La volpe e il gatto suo degno compare sono geni della rapina, gente a suo modo distinta e dai modi signorili, ma all’uopo subdola e feroce come pochi: ladri e assassini ineffabili, di irriducibile ipocrisia, che possono domandarsi con smaliziata impudenza: In che mondo siamo condannati a vivere? Dove troveremo un rifugio sicuro noialtri galantuomini?. Immagine efficace di un tipo umano intramontabile.

L’impiccagione per mano di questi due criminali professionisti, quindi senza scrupoli, sacrificio estremo che consente l’accesso a una regione ignota, segna, con l’ingresso in scena della Fata, una cesura netta fra la prima e la seconda parte di Pinocchio.

La Fata compare inizialmente sotto le spoglie di una cerea bambina dai capelli turchini che si dice morta (ma è la verità? – scopriremo di no). Mentirà talvolta al burattino in ossequio a una pedagogia non sempre a noi pienamente comprensibile. Nel corso di un “sulfureo colloquio” (Emanuele Trevi), rifiuta il proprio aiuto a Pinocchio, poi (incoerente, pentita o mossa da motivazioni di ordine superiore) lo soccorre: da questo momento in avanti sarà ‘la Fata’, e forse è stata proprio l’impiccagione di Pinocchio a scioglierla dall’incantesimo mortale di cui era vittima. Manganelli, con intuizione vertiginosa, suggerisce che Pinocchio e la fata dispongano di una sola morte in due.

Le risposte della Fata alle incessanti domande di Pinocchio sono ostentatamente evasive; ella si nasconde e si svela, muore e risuscita; lo esorta a diventare un “ragazzino ammodo” e non rinuncia a evocare lo spettro del carcere e dello spedale, in cui sempre finiscono i bambini disobbedienti. La Fata, cui non mancano qualità streghesche, lo irretisce con le armi di un’indefinibile, forse non del tutto innocente, seduzione; sottopone il malcapitato a durissimi cimenti, e nemmeno disdegna di ricorrere con lui a pie sevizie. È sfuggente, ha un’esistenza epifanica, frammentaria; appare sotto cangianti spoglie femminili: bambina, sorella, quasi-madre, Regina solitaria e infeconda, Signora degli animali, ma anche adescatrice metafisica.

Con tutto ciò, i suoi affettuosi ammonimenti non sortiranno l’effetto voluto. Pinocchio è inaccessibile all’esperienza, perché costantemente attento al suo oracolo interiore: non impara nulla, non fa tesoro di quel che gli accade, la sua memoria è piena di lacune e non è nemmeno in grado di individuare le palesi incoerenze nei discorsi dei suoi truffatori.

A proposito di incoerenze, Manganelli non può non interrogarsi su fenomeni singolari e apparentemente gratuiti del libro, che non mancano di suscitare la perplessa curiosità del lettore attento: tutti, per es., fin dal primo incontro, sanno chi è Pinocchio, anche se è al mondo da pochi giorni ed è la prima volta che lo vedono. Il burattino non sembra stupirsi affatto della circostanza, però alla volpe chiederà: “Com’è che sai il mio nome?” Questa eccezione è dovuta forse a un errore? Altro controsenso: come poteva l’analfabeta Pinocchio compitare, sia pure alla peggio, le dolorose parole sulla piccola pietra di marmo in memoria della defunta bambina dai capelli turchini? Difficile credere a tanta sbadataggine da parte del Lorenzini. Si obietterà magari che si tratta di una fiaba e in una fiaba tutto è consentito. È vero il contrario. La fiaba deve rispondere, come qualsiasi altra forma d’arte, a criteri di rigore, e in verità pochi libri vi si attengono come il Pinocchio, romanzo, come abbiamo visto, di lunga e laboriosa gestazione, nella quale alla fine tutto, sia pur misteriosamente, ritorna. Qualunque adulto legga il libro apprezzerà, “oltre all’invenzione continua e le trovate che si susseguono” incessantemente, la scelta puntigliosa di ogni parola, l’ammirevole economia dei mezzi espressivi, la meravigliosa essenzialità degli episodi. Per tutto deve esserci una spiegazione, ma sempre sottaciuta, sotterranea; sapienza e ignoranza sono nel libro fenomeni reversibili (Oggi non so leggere, dirà Pinocchio).

Manganelli, interrogandosi sul ‘significato’ di ogni singolo episodio, propone di volta in volta diverse alternative, più o meno persuasive, sempre smaglianti, senza la presunzione che siano giuste. I grandi libri – e tale è certamente Pinocchio – si offrono sempre a un ventaglio di interpretazioni possibili, ciascuna valida la sua parte.

Tutto il libro sembra interpretare l’anelito del protagonista alla redenzione. D’altra parte, “uando Pinocchio diventa obbediente, studia e si fa onore, non accade più niente. L’ubbidienza è incompatibile con le avventure (con la vita stessa?) La storia presuppone un errore, una diserzione dalla norma. Pinocchio non vuole diventare un ragazzino ammodo come ce n’è tanti, non prima, comunque, di aver conosciuto il mondo in prima ‘persona’, non prima di aver compiuto una approfondita ricognizione della realtà, al di là della mediazione dei ‘saggi’, disposto com’è ad affrontare tutti i castighi derivanti dai – talora inumani – decreti della sapienza: intende insomma, proprio al contrario di Peter Pan, “disancorarsi dal sogno e percorrere i sentieri del reale, abbandonando le spoglie burattinesche”. L’educazione di Pinocchio è “frutto di esperienza diretta, di errori personalmente scontati”.(Giovanni Gigliozzi)

Errori che lo espongono a continue minacce e prove estreme, l’ultima delle quali sarà il soggiorno nel sordido labirinto viscerale del gigantesco pesce-cane, gestante degli abissi, e alle quali sopravvivrà sempre fortunosamente: il Cielo nel quale è scritto il destino degli uomini (e dei burattini) è infatti altra e più potente presenza dei decreti della sapienza. La verità ultima risiede piuttosto in Quello, che in questi.

Il romanzo volge così alla naturale conclusione. Il contadino Giangio, homo oeconomicus dalla durezza angolosa, nega la carità a Pinocchio ma gli offre un lavoro, strappandolo per sempre alla nobiltà della mendicità. Una svolta che forse, agli occhi del lettore, presenta un risvolto triste, un po’ come il rinsavimento finale di Don Chisciotte, anche se si può sostanzialmente convenire con Giovanni Gigliozzi che “la forza fantastica del libro è tale che conferisce una logica anche all’interpretazione prettamente pedagogica che lo conclude.” E tuttavia, come si accennava dianzi, non possiamo ricondurre il Pinocchio in tutto e per tutto alla riduttiva formula di favola pedagogica per l’infanzia: troppo raramente forse si è sottolineata l’intrinseca crudeltà del romanzo, in cui abbondano anzi gli stremanti capitoli. Ma è “proprio il sale e il pepe di quel filone di crudeltà”, l’indisponibilità, che manca a tanti altri libri per ragazzi, ad “ammannire pappe biascicate e impolverate di zucchero” ad aver “preservato l’opera dalle alterazioni del tempo.” (Antonio Baldini)

L’ultimo contatto tra la Fata e un Pinocchio ormai redento avviene attraverso un corridoio onirico, canale di comunicazione che si suppone comune e ambivalente. Geppetto e la Fata, padre e madre, seppur putativi, di Pinocchio, non si incontreranno mai.

Finiscono qui, ‘felicemente’, le avventure di Pinocchio, e sarebbe impossibile immaginarne un seguito, dal momento che, una volta diventato “un ragazzino ammodo”, non ci sarà più nulla da raccontare.

Del Pinocchio burattino, trasformato in bambino, resta, come salma, quel metro di legno inanimato, reliquia morta e prodigiosa.

Pinocchio: un libro parallelo

2002, 8ª ediz., pp. 205

isbn: 9788845916717

Temi: Letteratura italiana